心の悩みを抱えているけれど、カウンセリングを受けるべきか迷っていませんか?

「カウンセリングって特別な人が受けるもの」「自分の悩みは大したことない」と思われがちですが、実はカウンセリングは誰でも気軽に利用できる心のメンテナンス方法です。

仕事のストレス、人間関係の悩み、漠然とした不安など、日常的な心の負担を軽減し、より良い人生を送るためのサポートを受けることができます。

この記事では、カウンセリングの基本的な意味から効果、受けるタイミング、料金まで詳しく解説します。心の健康について考えるきっかけとして、ぜひ参考にしてみてください。

カウンセリング(counseling)という言葉は、英語で「相談・助言」という意味を持つ言葉から由来しており、日本語では「心理相談」とも呼ばれています。

カウンセリングとは、心理学の専門知識や技術を持つカウンセラーと相談者(クライエント・来談者)との対話を通じて、相談者が抱える悩みや困りごとの解決をサポートするプロセスです。カウンセラーは直接的な解決策を提示するのではなく、相談者が自分自身で問題解決の糸口を見つけられるよう導く役割を担います。

カウンセリングの目的は治療的カウンセリングと開発的カウンセリングで大きく二つに分かれます。

治療的カウンセリング(臨床的カウンセリング)の目的は、心と環境が適応せず心の病気やストレス状態に陥っている際に、カウンセリングを通じて病気の回復やストレスの緩和を目指すことです。

開発的カウンセリング(予防的カウンセリング)の目的は、日常生活に大きな問題はないものの、自分らしい生き方ができていない場合に、カウンセリングを通じて理想の生き方を模索することです。

カウンセリングで扱われる内容は仕事・人間関係・家庭など多岐にわたります。

仕事関連では職場のストレスや転職の悩み、人間関係では友人・家族との関係性の悩み、家庭関連では夫婦関係や育児の悩みなどが相談されます。また、将来への不安、自己肯定感の低さ、うつ症状などの精神的な症状についても支援が行われています。

カウンセリングとセラピー(心理療法)の違いは、アプローチの方法にあります。セラピーには認知行動療法や精神分析的心理療法といった具体的な技法があり、より専門性の高い治療的介入を行います。一方、カウンセリングは基本的に傾聴と対話を中心とし、相談者が自発的に問題解決できるようサポートします。

カウンセリングと精神科や心療内科との違いは、医療機関では薬物療法や医学的診断に基づいた治療が主体となるか否かにあります。カウンセリングは医療行為ではなく、相談者の心理的成長や問題解決を促進する支援サービスです。

ただし、これらの境界は明確ではなく、相談者の状況に応じて連携が図られることも多く、初回相談時には違いを意識しすぎる必要はありません。

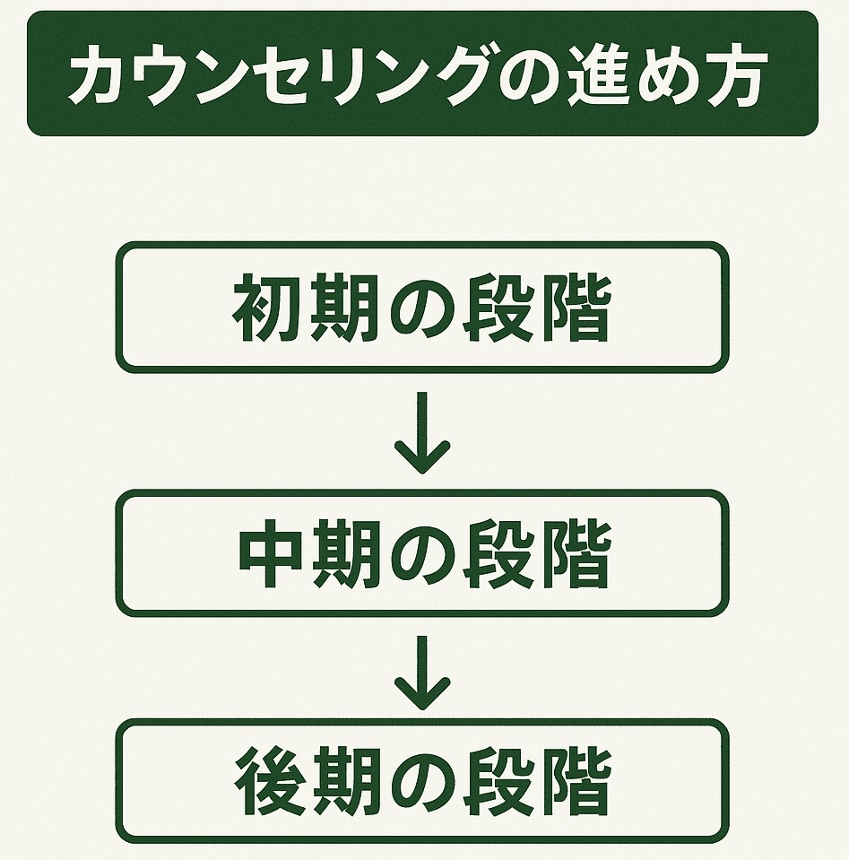

カウンセリングの進め方の流れとしては、大きく3つの段階があります。

初期の段階では、「この人になら話しても大丈夫」「話を聞いてほしい」とクライエントが感じられることが何より重要です。

カウンセラーは落ち着いて話せる環境を提供し、クライエントの構えや心の壁を取り除く作業をします。

クライエントが話を始めたら、カウンセラーは問題を整理しながらさらに詳しく話を聞きます。

直接的に関係がなさそうな出来事や情報も実は深く関係していたりするため、まずは慎重にテーマを整理し、必要に応じて質問を挟みながら、クライエントの話をじっくりと深堀りします。

カウンセリング後期には、自分で悩みを解決できる力が付いてきます。このような終了のサインが出てきたら日常生活へ戻るためのステップに進みます。

クライエントの心にはまだ不安があるので、最後まできめ細かなカウンセリングを行います。

カウンセリングの方法には主に対面とオンラインの2つの種類があります。

対面で行うカウンセリングは、わずかな表情の変化や仕草などから伝わる情報(非言語情報)も多く、きめ細やかなカウンセリングが可能です。

個別に行う場合と、複数人で行う場合があります。

対面での緊張が強かったり外出自体が困難であったりする場合、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン形式で受けるカウンセリングもあります。

ビデオ通話のほか、電話、チャット、メールなどさまざまな方法でカウンセリングを行います。

カウンセリングルームなどに出向く必要がない点は大きな利点で、近年では一般的な方法です。メールやチャットなど文章でのカウンセリングでは、落ち着いて悩みや思いを書ける場合もあります。

カウンセリングは必ずしも精神的な病気を患った人だけが受けるものではありません。

現代社会では、日常的な悩みや心の負担を感じる多くの人にとって有効な支援手段となっています。

具体的にどのような状況でカウンセリングを検討すべきか、受けるべきタイミングについて考えてみましょう。

頭の中で様々な考えが巡り、感情の波に翻弄されて自分でも何を感じているのか分からなくなる状況にはカウンセリングをおすすめします。

このような状況では、専門的な技法を用いたカウンセラーとの対話が非常に効果的です。客観的な第三者の視点を通して、混乱した思考や感情を丁寧に整理していくことができます。

時には誰かに真剣に話を聞いてもらうだけで、心の重荷が軽くなることがあります。家族や友人に相談することも大切ですが、利害関係のない専門家だからこそ安心して本音を話せる場合も多いのです。

カウンセラーは判断や批判をせず、あなたの話に耳を傾け、感情を受け止めてくれる存在です。「聞いてもらう」効果だけでも、カウンセリングには十分な価値があると言えるでしょう。

病院に行くほどではないけれど、なんとなく心がスッキリしない状態が続いている場合も、カウンセリングはおすすめです。このような軽度な心の不調は放置すると徐々に悪化し、より深刻な問題に発展する可能性があります。

ストレス管理の技術や自己理解を深めることで、将来的な心の健康維持にも繋がります。

カウンセリングに対して「効果がない」「時間の無駄」と感じる人も少なくありません。これには、カウンセリングに対する誤解や過度な期待が関係していることがあります。

カウンセリングは魔法のような即効性のある治療法ではなく、時間をかけて段階的に変化をもたらすプロセスです。カウンセラーとの相性や、本人の取り組む姿勢、カウンセリングを受けるタイミングなど複合的な要因で、全く違う結果が得られる可能性があります。

カウンセリングは、専門的な知識と技術を持った心の専門家との貴重な対話の機会です。自分だけでは見えない視点や、新しい問題解決のアプローチを学ぶことができます。

定期的にカウンセリングを受けることで、自己理解が深まり、人間関係や仕事での対応力も向上することが期待できます。

心の健康管理も身体の健康管理と同様に重要視されている現代社会において、心の健康と成長のための投資として試してみるのはいかがでしょうか。

カウンセリングの効果は個人によって異なりますが、多くの方が心の安定や問題解決への道筋を見つけることができています。代表的な心理的効果を6つ紹介します。

誰にも相談できずに一人で悩みを抱えていた状況から解放され、専門家に話を聞いてもらうことで心の重荷が軽減されます。心の中がすっきりと整理され、前向きな感情を取り戻すきっかけを得ることができるでしょう。

複雑に絡み合った悩みや困難な状況を、カウンセラーとの対話を通じて段階的に整理することができます。自分の置かれた状況を客観的に捉え直すことで、これまで見えなかった新たな選択肢や対処法を見つけ出すことができるようになります。

カウンセラーから無条件に受け入れられる体験を通じて、自分の強みや長所に気づき、自己肯定感を回復していきます。これまで否定的に捉えていた自分の側面も含めて理解し、より健全な自己評価を築き上げることができるでしょう。

カウンセリングで学んだコミュニケーションスキルや自己理解を、家族、友人、職場の同僚など日常の人間関係に活用することができます。

相手の立場を理解する能力が向上し、適切な距離感を保ちながら関係を築けるようになります。

カウンセラーとの対話を重ねることで、これまで意識していなかった自分の行動パターンや思考の癖を発見することができます。自分が持っている独特な才能や資質にも目を向けることで、より自分らしい生き方や人生の方向性を見出すきっかけを得ることができます。

呼吸法やリラクゼーション技法、認知的なアプローチなどの実践方法を学び、感情のコントロール能力を身につけることができます。日常生活でのストレス耐性が高まり、困難な状況においても冷静さを保ちながら適切な判断を下すことができるようになります。

カウンセリングを継続することで、他人に依存することなく自立した判断力を育てることができます。

自主性の獲得により、人生の主導権を自分の手に取り戻し、より充実した日々を送ることができるようになるでしょう。

困難や挫折に直面しても立ち直る力、すなわち心の回復力(レジリエンス)が強化されます。ストレスや逆境を乗り越える経験を積み重ねることで、将来の困難にも対処できる自信を養うことができます。

レジリエンスの向上により、人生の浮き沈みに翻弄されることなく、安定した心の状態を維持することが可能になります。

カウンセリングは、病院での治療の一環として行われる場合であっても、基本的には保険適用外となります。

カウンセリングが保険適用外になってしまう主な理由は、治療効果を明確に測定することが困難であることが挙げられます。

カウンセリングは心理的ストレスの軽減を主な目的としていますが、その性質上、治療効果は主観的にならざるを得ません。

診療報酬として設定するためには客観的で明確な基準が必要ですが、カウンセリングはその要件を満たしにくい特性があります。

医療機関で提供されるカウンセリングの大部分は自費診療となり、1回あたり数千円から1万円程度の費用が発生することが一般的です。

病院で実施されるカウンセリングの中には、限定的な条件下で保険適用となるものが存在します。具体的な適用条件としては以下の3つが挙げられます。

ただし、3ヶ月に1回程度の医師によるカウンセリングが必要など、厳格な条件が設定されています。

民間のカウンセリングは、1回(約50分)あたり5,000〜20,000円程度が一般的ですが、カウンセラー資格の有無や経験年数、サービス内容によって幅があります。

多くの場合、公認心理師や臨床心理士といった専門資格を持つカウンセラーが対応しており、近年では相談内容に応じて適切なカウンセラーを選べるオンラインサービスも増えています。

なかには初回無料や短時間のお試し相談を設けているケースや、学生や若年層、シングルマザー、高齢者を対象とした割引価格を設定している機関もあります。

費用を抑えてカウンセリングを受けたい場合は、公共機関の相談窓口や、スクールカウンセリング、企業のカウンセリング室などを利用するのもひとつの方法です。

このうち、自治体の保健センターや精神保健福祉センターでは、地域住民向けに無料の健康相談を実施している場合があります。

また、企業によっては外部機関と提携してカウンセリング室を設置し、社員が無料または割引で利用できる制度を設けているケースもあります。

こうした制度を活用することで、金銭的負担を軽減しながら、専門的な支援を受けることが可能です。

カウンセリングサービスはさまざまな場所で提供されており、個人の状況や相談内容、費用面などから選ぶことができます。主要な3つの場所とその他の選択肢について解説します。

病院の精神科・心療内科、クリニック、診療所では医師による診断と治療の一環としてカウンセリングが実施されています。病院に併設されたカウンセリングルームで臨床心理士や公認心理師が医師と連携し、薬物治療と併せて根本的な問題解決を目指します。

地方自治体の保健所や保健センター、精神保健福祉センターなどの「こころの相談の窓口」では、地域住民を対象とした無料または低料金のカウンセリングを提供しています。学校の相談室では教育相談センターと連携し、児童生徒のカウンセリングにも対応しています。

厚生労働省の相談窓口案内で各種相談先が確認できますので参考にしてみてください。

参考:

厚生労働省の相談窓口|こころの耳

精神保健福祉相談(こころの健康相談)|東京都立精神保健福祉センター

個人開業や民間企業運営のカウンセリングルームでは、認知行動療法、精神分析的心理療法など様々なアプローチによる専門的な心理支援を提供しています。

予約の柔軟性や個別性の高いサービスが魅力で、オンラインカウンセリングも増えています。

料金は1回5,000円から20,000円程度ですが、質の高いサービスが受けられます。

カウンセリングは決して特別な人だけのものではなく、心の健康を維持するための大切な習慣として、誰でも活用できるサービスです。「迷ったら試す」という気持ちで第一歩を踏み出すことが、より良い人生への扉を開く鍵となります。

もしカウンセリングに興味を持たれた方や、心理学の専門知識を深めたい方は、当協会が提供する心理カウンセラー資格の取得もご検討ください。

資格取得を通じて、自分自身の心理的成長はもちろん、他者をサポートする力も身につけることができます。

心理カウンセラー資格のメンタル士心理カウンセラー資格とは、心理学の基礎知識、様々なストレスから起きる症状、また症状別の治療方法を十分に理解しており、カウンセラー...

行動心理学では、人の「しぐさ」はその内面や感情を表す重要な手がかりとされています。特に恋愛において、無意識のしぐさが相手の好意や関心を示すことがよくあります。<...

チャイルド心理資格のチャイルド心理カウンセラー資格とは、胎児期から乳児、幼児、学童、思春期までの子どもの心理や発達を十分に理解し、また、悩みや問題に対してカウン...

マインドフルネス瞑想は「今、ここ」の状態にマインドフル=満たされる状態を求めます。その効果として、ストレスの緩和、モチベーションの向上、集中力やクリエイティビテ...

人間を心の側面から学び、心が身体に与える影響、心身に対する音楽の作用を理解している方へ与えられる資格です。

音楽の利用方法により、音楽の癒しの効果...

アンガーコントロールの歴史から、感情のクセや怒りの本質について、怒りの1次感情と2次感情、怒りと向き合うトレーニング、怒りが体に及ぼす影響や怒りのデメリット、思...