認知療法は、私たちの考え方や物事の捉え方を変えることで、感情や行動を改善する心理療法の一つです。

「なんだかいつも悲観的に考えてしまう…」

「周りの人に比べストレスを感じやすいみたい」

このような悩みを抱える方にとって、認知療法は心の健康を取り戻すための一つの有効な手段となります。

本記事では、認知療法の基本的な仕組みから認知行動療法との違い、具体的な実践方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。自分自身のメンタルケアに活かせる知識を身につけることは、知らぬ間に失われてしまった豊かな日常を取り戻すヒントになるかもしれません。

認知療法とは、心理学における精神療法の一分野で、人の思考パターンや物事の捉え方である認知に焦点を当てた治療アプローチです。

簡単に言うと、ネガティブな考え方の癖を見直し、より現実的でバランスの取れた思考に導くことで心の問題を改善する手法のことです。

認知心理学の理論的基盤としては、人間の感情や行動は出来事そのものではなく、その出来事をどのように解釈・認識するかによって大きく左右されるという考え方があります。

例えば、同じ雨の日でも「憂鬱だ」と思う人と、「植物や食べ物が潤う」「雨は落ち着く」などと思う人ではそれぞれ感じ方が全く異なります。

一言で言うなら、認知の仕方を変えることで心の状態を改善できるという心理学的アプローチなのです。

認知療法は1960年代にアメリカの精神科医アーロン・ベック博士によって開発されました。ベック博士は当初、精神分析を学んでいましたが、うつ病患者の治療研究を進める中で、従来の手法に限界を感じるようになりました。

その限界を打ち破ったのが、うつ病患者に共通して見られる特徴的な思考パターンの発見であり、この発見が認知療法誕生のきっかけとなりました。

認知療法の始まりであり、基本とも言えるベック博士の発見は、「自分への否定的評価」「周囲への悲観的解釈」「将来への絶望的展望」という3つの「否定的認知」と呼ばれるものでした。

ベック博士はネガティブな思考そのものがうつ病の症状を維持させているのではないかと仮説を立て、思考の修正によって治療を目指すという革新的なアプローチを確立しました。

この成果により、認知療法は精神医療の分野で画期的な治療法として認められるようになったのです。

ベック博士と同時期に論理療法(論理情動療法)を提唱していたエリス博士も、認知療法の理論的基盤となるABC理論と認知理論の2つを提唱した重要人物です。

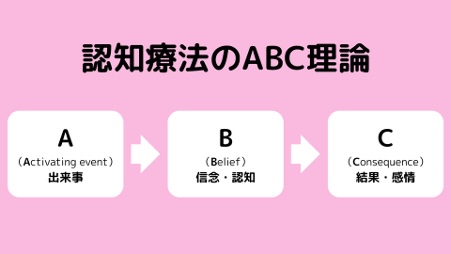

ABC理論とは、人間の心理的反応のメカニズムを説明する重要な理論で、A(Activating event:出来事)、B(Belief:信念・認知)、C(Consequence:結果・感情)の3つの要素で構成されています。

この理論によれば、出来事そのものが直接的に感情を引き起こすのではなく、その出来事に対する個人の解釈や信念が感情や行動を決定するとされています。

現実を客観的に捉えられずに偏った解釈をしてしまう思考の癖は認知の歪みと呼ばれ、研究対象の一つに挙げられます。現実世界には多様なグラデーションが存在するはずなのに、「全てか無か」「100か0か」「白か黒か」「正しいか間違っているか」などと極端な認知を行ってしまうことが、一つの例として挙げられます。

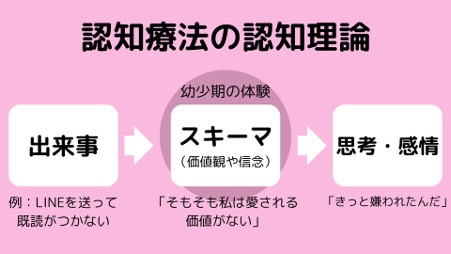

認知理論は、ABC理論をベースにしながらも、より深層的なメカニズムに着目した理論です。

簡単に言うと、表面に現れる否定的な思考の深いところには、その人の根深い価値観や信念が隠れているという考え方です。”スキーマ”と呼ばれる価値観や信念の多くは、幼少期の体験によって形成されたもので、特定の状況で呼び起こされます。

例えば、LINEを送って既読がつかない時に「きっと嫌われたんだ」と瞬時に思ってしまう場合、その根底に「私は愛される価値がない」というスキーマが潜んでいる可能性があると考えられます。

認知理論では、こうした深層レベルからのアプローチを重視しています。

認知療法は当初うつ病治療のために開発されましたが、現在では幅広い精神的な症状や問題に活用されています。

例えば、パニック障害、不安障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった不安関連の症状にも用いられています。摂食障害、統合失調症、双極性障害の治療にも応用されており、薬物療法と併用することで治療効果を高めることができます。

日常生活レベルにおいても、過度なストレスを感じやすい人、完璧主義的な傾向が強い人、自己肯定感が低い人などに有効とされています。思い込みが激しく柔軟な思考が困難な場合や、些細な出来事で深く傷ついてしまう傾向がある人にとって、認知療法は思考パターンを見直す有効な手段となります。

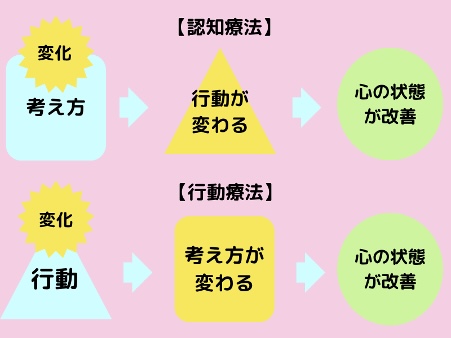

行動療法とは、人間の問題行動や症状を学習理論に基づいて修正しようとする心理療法の手法です。簡単に言うと、行動療法は「まず行動を変えることで心の状態を改善する」アプローチで、認知療法とは独立して発展してきた治療法です。行動療法では不適応な行動パターンを特定し、段階的に望ましい行動に変化させることを目的としています。

認知療法では「考え方を変える→行動が変わる」という流れなのに対し、行動療法は「行動を変える→考え方が変わる」という逆のアプローチを取ります。

例えば、電車恐怖症の人に対して、認知療法では「電車は危険ではない」という考え方の修正から始めますが、行動療法では「まず短時間でも電車に乗る」という行動から始めて徐々に慣れさせていきます。

1970年代以降、両者の有効性が認められる中で、認知と行動は密接に関連していることが明らかになりました。一言で言うと、「考え方と行動は相互に影響し合っている」ということです。

この理解から生まれたのがCBTとも呼ばれる、認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy)です。認知療法と行動療法の長所を統合し、思考の修正と行動の変化を同時に促進する包括的なアプローチとして、現在の精神医療現場で広く採用されています。

認知療法は、薬物療法とは異なり、患者自身が主体的に治療プロセスに参加することで根本的な改善を目指します。まずはその効果やメリットについて解説していきます。

認知療法・認知行動療法は精神的な問題に対して多岐にわたる治療効果を発揮します。

最も確立された効果としてはうつ病治療が挙げられますが、そのほかにも自己理解・対処能力の向上など、人格的成長も期待できます。それでは具体的に4つの効果を紹介します。

認知療法は、うつ病や抑うつ症状に対して高い効果を示すことが数多くの研究で実証されています。

うつ病患者の多くは、自分自身や将来に対して悲観的な見方を持ちがちですが、認知療法によって偏った自動思考を修正することで、抑うつ気分の軽減が期待できます。

日本の治療ガイドラインでも、軽度のうつ病における有効な治療選択肢として位置づけられており、薬物療法と同等の効果が認められています。

参考:うつ病の認知療法・認知行動療法(患者さんのための資料)|厚生労働省

不安障害を抱える人は、実際の危険度よりも脅威を過大評価し、自分の対処能力を過小評価する傾向があります。

認知療法では、このような認知の偏りを修正し、現実的な危険度を適切に評価する能力を育成します。

パニック障害、社交不安障害、全般性不安障害など、様々な不安障害において症状の軽減が報告されており、特に恐怖症に対しては段階的な認知再構成によって顕著な改善が見られます。徐々に不安をコントロールする技術を身につけることで、日常生活での不安レベルを大幅に軽減できるようになります。

認知療法を受けることで、混乱した思考が整理され、心の中がすっきりとした状態になります。これまで自動的に浮かんでいた否定的な思考や、根拠のない推測から解放されることで、物事を客観的に判断できるようになります。

自分の思考パターンを意識的に観察し、分析する過程で、深い自己理解が促進されます。この自己理解により、自分の強みや価値を再認識し、より前向きで現実的な自己イメージを構築できるようになります。

認知療法は治療効果だけでなく、精神疾患の予防と再発防止にも効果を発揮します。

特に、日常的にストレスを感じやすい環境にいる人や、遺伝的に精神疾患のリスクが高い人にとって、予防的な介入として有効です。一度精神疾患を経験した人にとって、認知療法で身につけた技術は生涯にわたって活用できる資産となります。

薬物療法と比較して、治療終了後の再発率が低いことが複数の研究で示されており、長期的な心の健康維持において重要な役割を果たします。

認知療法・認知行動療法の特筆すべきメリットは、その安全性と持続性にあります。

認知療法の最大のメリットの一つは、身体的な副作用がほとんど存在しないことです。薬物療法では、眠気、体重増加、消化器症状などの副作用が生じることがありますが、認知療法は思考と行動の変化を通じて治療を行うため、このような身体的な負担がありません。

薬物療法と併用することでより高い治療効果が得られますが、認知療法単体での治療効果も十分に実証されています。

薬物に対する依存性の心配がなく、妊娠中や授乳中の女性、高齢者、複数の薬を服用している人など、幅広い年齢層や状況の人が安心して受けることができます。

認知療法で学んだ認知技術は、様々な場面で応用可能な汎用性の高いスキルです。職場でのストレス管理、人間関係の改善、学習効率の向上など、日常生活の多様な場面で活用できます。

ノートやアプリケーションを使用したセルフケアも可能で、自分自身で問題解決能力を高めることができます。これらの技術は一度身につけると生涯にわたって活用でき、心の健康維持のための持続性のある強力なツールとなります。

構造化されたアプローチにより、治療の進捗が明確に把握でき、モチベーションの維持がしやすい点もメリットです。

認知療法は優れた治療法ですが、すぐにすべての人に適用できるわけではありません。

治療の成功には、患者の認知能力、協力度、症状の程度などが大きく影響します。認知療法の注意すべき点やどんな人には向いていないかについて解説していきます。

認知療法は思考の内容を客観的に分析し、修正する作業を中心とするため、一定以上の正常な認知機能を備えていない場合には適用が困難です。例えば、重度の認知症、重篤な精神病症状(幻覚や妄想)が活発な状態、重度のうつ病で思考力が極度に低下している場合、注意欠陥多動性障害(ADHD)で集中力が著しく低下している場合などでは、認知療法の効果が期待できません。

これらの状況では、まず基本的な認知機能の改善や症状の安定化を図ってから、認知療法の導入を検討する必要があります。

深刻なトラウマ体験を持つ人の場合、認知的アプローチの前に感情的な処理が必要となることがあります。特に、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、複雑性PTSD、幼少期の虐待体験などがある場合、まず自己の安全感の確立と感情処理が優先されます。

解離症状が強い、境界性パーソナリティ障害なども、まずは感情安定化を図ることが優先されます。認知療法よりもその他のトラウマ特化型の治療法(EMDR、トラウマ焦点化認知行動療法など)が適している場合も考えられます。

いずれの場合も段階的なアプローチが必要な点に注意しましょう。

認知療法・認知行動療法では、クライエントの心理的な問題に対処するために、科学的根拠に基づいた様々な技法が体系化されています。主要な技法を4つ紹介します。

認知再構成法は、ネガティブな感情を引き起こす自動思考を特定・検証して、より現実的で適応可能な思考へと修正していく技法です。問題となる思考を単純にポジティブに変換するのではなく、多角的な視点から物事を捉え直すことを重視します。

具体例を挙げると、友人からの返信が遅い際に「嫌われているのではないか」と考えがちな人が、「相手も忙しいかもしれない」といった代替的な解釈を見つけることです。

このプロセスでは、思考記録表(コラム)を使用して、状況、感情、自動思考、根拠、反証、バランスの取れた思考を段階的に整理していきます。

問題解決技法は、日常生活で直面する様々な困難に対して、体系的で効果的なアプローチを身につける手法です。多くの人は問題に遭遇すると、感情的になったり、「どうにもならない」と諦めたりしがちですが、この技法では問題を整理し、段階的に解決策を見つけていく方法を学びます。

例えば、職場での人間関係に悩んでいる場合、まず具体的に何が問題なのかを明確にし、可能な解決策を複数考え出し、それぞれのメリット・デメリットを検討してから実行可能な計画を立てます。このプロセスでは、「問題の明確化」「目標設定」「解決策の創出」「解決策の評価・選択」「実行」「評価・修正」という6つのステップを順番に進めていきます。

エクスポージャー法は、不安や恐怖の対象に段階的に接近することで、回避行動を減らし、不安に対する耐性を高める治療技法です。この手法は、不安から逃げ続けることで、かえって恐怖が強化されるという原理に基づいています。

具体例を挙げると、犬恐怖症の人が、最初は犬の写真を見ることから始めて、次に遠くから実際の犬を観察し、最終的には直接触れ合えるようになるまで、段階的に露出レベルを上げていきます。実際の実施では、不安階層表を作成し、不安度を数値化して最も低いレベルから開始します。決して無理をせず、自分のペースで進めることが重要です。

行動活性化療法は、特にうつ状態にある人に対して、「気分が良くなってから行動する」という発想を「行動することで気分を改善する」へと転換させる治療アプローチです。うつ状態では、何もする気になれずに日常活動から遠ざかり、それがさらに気分の悪化を招くという悪循環に陥りがちです。

例えば、「掃除をしたいけれど、やる気が出ない」と考えている人に対して、「まずは一か所だけ物を片付ける」「5分だけ掃除機をかける」といった小さな行動から始めてもらいます。このような達成しやすい目標を設定し、実際に行動することで達成感を味わい、徐々に活動レベルを上げていきます。完璧を求めず、小さな変化を積み重ねることで、行動と気分の好循環を作り出すことが重要です。

マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向け、判断や評価をせずにありのままの体験を受け入れる心の状態を目指すことです。私たちは日常的に過去の後悔や未来への不安に意識を奪われがちですが、マインドフルネスを身につけることで、現在の体験に集中し、思考の渦から距離を置くことができます。

具体例を挙げると、呼吸に注意を向ける瞑想や、レーズンを一粒ずつゆっくりと味わいながら食べるエクササイズなどがあります。「今、不安な思考が浮かんでいる」「今、肩に力が入っている」といった客観的な視点での気づきを得られるようになり、ネガティブな感情や思考から心理的距離を置くことが可能になります。

認知行動療法・認知療法は、日常生活の中でセルフ(自分自身)で実践することも可能です。専門的な治療を受ける前の準備段階として、また日常に手軽に取り入れられるメンタルヘルス維持の手段として、セルフ認知療法は大変有効な方法といえるでしょう。

初心者の方でも取り組みやすいよう、基本的なサイクルを具体的な4つのステップで紹介します。【収集→整理→分析→施策】のサイクルを焦らずに自分のペースで回すことで、認知療法のスキルを身につけていくことができるでしょう。

最初のステップでは、日々の気分と状況を詳細に記録していきます。これは「週間活動記録」とも呼ばれる方法で、自分の感情の変化パターンを客観的に把握するための基礎作業です。記録する項目は、その日の気分(不安、悲しい、イライラなど)、その気分の強さ(5段階などで評価)、そしてその日の主要な出来事や活動内容です。

記録の仕方は、一日の終わりに振り返って書く方法、午前と午後に分けて記録する方法、または1時間ごとに細かく記録する方法などがあります。無理せず、継続できる記録方法で構いません。この記録は次のステップで必要な資料となります。

気分と状況の記録に慣れてきたら、次は自動思考の特定に取り組みます。自動思考とは、特定の状況に遭遇したときに瞬時に頭に浮かぶ考えのことです。これらの思考はその名の通り、無意識の内に自動的に発生するもののため、意識して注意を向けないと見つけることが困難です。

例えば、上司に注意されたときに「また失敗してしまった」「自分はダメな人間だ」「きっとクビになる」といった思考が浮かんだ場合、これらが自動思考です。

自動思考を具体的に書き出すことで、自分の思考パターンの特徴が見えてきます。

自動思考を特定できたら、その思考が妥当かどうかを検証し、より現実的でバランスの取れた見方を探していきます。

まず、自動思考を支持する根拠と反対する根拠の両方を書き出します。

「この考えが正しいという証拠は何か?」「この考えに反する事実はないか?」「他の人なら同じ状況をどう捉えるだろうか?」といった質問を通じて、普段の自分とは別の視点から状況を分析します。

このステップでは、現実的な問題解決に向けて、問題解決技法を活用します。問題を明確化し、いつもの自動思考から抜けるための策を考え、実際に試してみる段階です。

最初から上手くいくことは珍しいので、失敗してしまっても、またこのサイクルを繰り返していくことで少しづつ、問題が明確になっていきます。

4つのサイクルを何度か回していると、繰り返し現れる思考パターンの背景にあるスキーマ(根深い信念や価値観)に気付くことができるかもしれません。「自分は愛されない」「完璧でなければならない」といったスキーマに気づくことで、いつも陥る自動思考にハマらないための予防的措置に繋がります。

自動思考から抜けることも重要ですが、そもそもそこに繋げないように予防することも同じくらい重要です。

認知療法・認知行動療法を日常生活のスキマ時間でも実践できる、簡易的な実践方法を5つ紹介します。継続しやすいように、手帳やノートを持ち歩かずともスマートフォンのメモ機能でできるものを選んでいます。自分の状況や好みに合わせて選択し、組み合わせて使用することもできます。

毎日の活動と気分を記録する方法は、セルフ認知療法の基礎の基礎と言える重要な実践です。手帳やノート、スマートフォンのメモ機能を使って、時間帯ごとの活動内容と、その時の気分を5段階などで評価して記録します。

具体的には、朝起きた時から夜寝る前まで、1〜2時間おきに「何をしていたか」「その時どんな気持ちだったか」を簡潔に書き留められると理想的です。

例えば「9:00 通勤中 不安感4」「12:00 昼食 リラックス3」といった形です。

一週間続けることで、自分の気分変動のパターンや、特定の活動が気持ちに与える影響がかなり明確になります。気分が落ち込みやすい時間帯や状況を特定し、予防的な対策を立てることができるようにもなります。

自分の感情を正確に言葉で表現し、分類する練習を行います。

多くの人は「”なんか”嫌な気分」「”なんとなく”良い気分」といった曖昧な表現を使いがちですが、感情をより具体的に捉えることで対処法が明確になります。

具体的には、一日の中で経験した感情を「喜び」「悲しみ」「怒り」「不安」「恐れ」「驚き」「嫌悪」などの基本カテゴリーに、さらに細分化して「焦燥感」「失望」「達成感」「安堵感」など、より詳細に感情を表す語彙を使って記録します。

それぞれの感情には同様に強度をつけ、どのような出来事や思考がその感情を引き起こしたかも併せて記録します。

自分にとってストレスとなる特定の場面や状況を分析し、記録する方法です。ストレス反応が起きた際に、5W1H(いつ、どこで、誰と、何を、なぜ、どのように)の枠組みを使って状況を詳細に記録します。

例えば「いつ:火曜日の午後3時頃、どこで:会議室で、誰と:上司と同僚3名、何を:プレゼンテーションを、なぜ:四半期報告のため、どのように:資料を使って15分間説明」といった具合です。同時に、その場面での身体的反応(心拍数の増加、手の震え、汗など)、感情的反応(不安、恐怖、緊張など)、そして頭に浮かんだ思考も記録します。

複数のストレス場面を分析することで、自分のストレス反応パターンを理解し、事前の準備や対処法を準備できるようになります。

自分にとって心地よく、リラックスできる要素を体系的に探索し、データベース化する方法です。五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)それぞれについて、快適さを感じる具体的な要素を実際に体験しながら記録します。

視覚的には自然の風景、好きな色彩、美術作品など、聴覚的にはクラシック音楽、自然音、好きなアーティストの楽曲など、嗅覚的にはアロマオイル、コーヒーの香り、花の香りなどを試してみます。

それぞれについて、リラックス効果を簡単に評価し記録し、可能であればいつでもアクセスできるようにします。また、時間や場所による効果の変化も記録し、状況に応じて最適なリラクゼーション方法を選択できるような工夫も大切です。日常生活に習慣として意識的に取り入れることで、リズムが生まれ、ストレス耐性を向上させることができます。

ジャーナリングは、頭に浮かぶ思考や感情をフィルタリングせずに自由に書き続ける「書く瞑想」の実践です。

毎日決まった時間(朝起きた直後や夜寝る前)に10〜20分間程度、手書きまたはタイピングで、意識の流れのままに文章を書き続けます。文法や論理性は気にせず、浮かんでくる言葉や感情を好きなようにそのまま書き出します。

書く内容は、その日の出来事、感じた感情、心配事、夢や希望など何でも構いません。重要なのは、内的な検閲をかけずに、ありのままの自分の内面を紙に表現することです。

やってみると分かりますが、ジャーナリングは気持ちが良いと感じられるかと思います。頭の中で考えていることを物理的に外に出すことで、頭の中がすっきりし、自然な行動へと意識が向くようになるからです。

従来の認知療法・認知行動療法とは趣向が異なりますが、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)と呼ばれる、現実をありのまま受け入れる練習を行う方法も紹介します。この方法では思考や感情を変えようとせず、それらと上手に付き合いながら価値のある行動を取ることを目指します。

まず、自分の人生で本当に大切にしたい価値観(家族、創造性、成長、貢献など)を明確にし、ランキング形式で整理します。

次に、現在の困難な状況や否定的な感情を自分ではどうにもできないもの、例えば「天気のようなもの」として観察し、それらを排除しようとせずに受け入れる練習をします。

メタファーとして捉えることで感情との距離を取り、その状況の中でも一つひとつ自分の価値観に沿った小さな行動を選択し、実行することに集中できるのです。

セルフで認知療法・認知行動療法を実践する際は、いくつか注意点も存在しますが、大前提として、即座に効果が現れるものではないことを理解しておくことが大切です。

認知療法・認知行動療法は継続的な取り組みによって徐々に変化を促すアプローチであり、長期的な視点で取り組む必要があるのです。

以下の表は、セルフで行う際によく見られる代表的な4つの課題と、それに対する適切な対処法をまとめたものです。

| 注意すべきよくある課題 | 対処法 |

|---|---|

| 記録することが目的となってしまい、気づきや行動につながらない | 記録後は必ず振り返りを行い、「次にどう行動するか」を考える |

| マイナス思考ばかりを書き続けて気分が沈んでしまう | 「本当にそうか?」「他の見方はないか?」と反証を考える習慣をつける |

| 毎日書かなければという義務感から負担感が生まれてしまう | 「三日坊主を何回もすればよい」くらいの軽い気持ちで続ける |

| すぐに変化が見えないことで諦めてしまう | 小さな変化にも注目し、長期的な視点で取り組む |

気分の悪化や調子を崩す兆候が見られた場合は、無理に続けず専門家への相談を検討することも重要です。

専門家による認知療法は、様々な機関で提供されています。セルフでの認知療法・認知行動療法に限界を感じた場合のためにも、どのような場所で受けられるかを把握しておきましょう。

認知療法・認知行動療法を受けられる主な場所一覧

| 施設・機関名 | 特徴・詳細 |

|---|---|

| 精神科・心療内科クリニック | 医師による診断と治療計画のもとで実施。薬物療法と併用することが多い |

| 総合病院の精神科 | 他の診療科との連携が可能。入院治療中の患者にも対応 |

| 民間カウンセリングルーム | 公認心理師や臨床心理士による個別カウンセリング。比較的予約が取りやすい |

| 大学院附属心理相談室 | 心理学系大学院が地域向けに運営。比較的低料金で受けられる |

| オンラインカウンセリング | 自宅から受けられる利便性。遠方の専門家からも指導を受けられる |

さらに以下のサイトでは都道府県や症状、治療法で検索が可能です。

受診前には、必ず各機関のホームページでも認知療法・認知行動療法を実施しているか確認し、既に通院中の方は主治医に相談することをお勧めします。

参考:一般社団法人 日本臨床心理士会「臨床心理士に出会うには」

認知療法は、思考パターンを見直すことで感情や行動の改善を図る実践的な心理療法です。日常のストレスや悩みに対処する力を身につけるために、まずは自分でできるセルフワークから始めてみることをおすすめします。

より専門的な知識を身につけたい方は、日本メディカル心理セラピー協会認定の心理カウンセラー資格取得を検討してみてください。また当協会認定のSARAスクールでは、認知療法を含む心理学の基礎から実践的なカウンセリング技法まで、体系的に学べる通信講座を提供しています。

資格取得を通じて、自分自身のメンタルケアスキルを高めるとともに、周囲の人々のサポートができる専門知識を身につけましょう。

心理カウンセラー資格のメンタル士心理カウンセラー資格とは、心理学の基礎知識、様々なストレスから起きる症状、また症状別の治療方法を十分に理解しており、カウンセラー...

行動心理学では、人の「しぐさ」はその内面や感情を表す重要な手がかりとされています。特に、恋愛やマーケティングなどにおいて、無意識のしぐさが相手の心理状態や関心を...

チャイルド心理資格のチャイルド心理カウンセラー資格とは、胎児期から乳児、幼児、学童、思春期までの子どもの心理や発達を十分に理解し、また、悩みや問題に対してカウン...

マインドフルネス瞑想は「今、ここ」の状態にマインドフル=満たされる状態を求めます。その効果として、ストレスの緩和、モチベーションの向上、集中力やクリエイティビテ...

キッチン心理カウンセラー®とは、心理学と基礎知識、様々なキッチンの施設、また症状別の治療方法を十分に理解しており、カウンセラーとして活動するレベルに至っていると...

夫婦心理カウンセラー®とは、夫婦関係や家族関係の問題解決や関係構築などに関して、正しい知識を持ち、適切なアドバイスやカウンセリングを行うことができることを認定す...